【日影乗鞍→小仏城山→高尾山→いろはの森下山】なタイトルでブログを前にも何回か書いたと思うけど、その何回目かのさらなる一つになる今回です。

昨日、チャリで日影バス停までの案内をブログりました。その時に「日影乗鞍→小仏城山→高尾山→いろはの森下山」で,山も回ってきました。

こちらも画像一杯で案内的に作成しました。併せて、今は使わなくなったLG-G3というスマホのバッテリーがデジカメしまくりでどれぐらい持つかも調査です。LG-G3でヤマップでログをも録っています。

yamap.co.jp 町歩きでも使えますので、ちょっとした長めのウォーキングやジョギングなどにもよいかと思います。

ヤマップのログで撮影場所も分かるります。山を写した画像などはどの地点で撮影したかで地図から方向を探って対象の山を探すことができます。

それと方向音痴なくせに、今、おいらが地図上でどの辺にいているのかが知りたいのです。地図上の現在地が知りたい欲求度はおいらにとっては非常に高いです。

山で迷わないためにもと、GARMIN eTrex Touch 35J も買ってみましたけど、画面が小さいし使いにくくて、とても使いこなせるようにならなかった。スマホでヤマップのログの方がよほど役に立ちます。

ヤマップではスマホ電波の通じないところで、もあらかじめ行く予定の場所の地図をダウンロードしておけばオフラインでもGPSだけでログと現在地が分かるのです。使っているのは無料会員版ですが、年会費4800円のサポート会員などになればいろいろ特典もありそうです。人気があるアプリなので開発も常時工夫改善が行われていて、山に行く方にはお勧めのアプリです。

おいら、Hatena Blog も無料版ですしヤマップも無料会員ですが、いずれはグレードアップもしてもいいかなとか、思ったりしちゃったり思わなかったりと、乙女ごころは微妙に揺れ漂って昨日今日明日明後日か10年先辺りならどうなんじゃないのかなかろうかしらでもありませんかしらじゃないかななのです。それほどに乙女心は複雑なのですわ。ほほほ、ご用心あそべ・・・?

LG-G3の入手経緯は月々の経費のみを考えて契約。

LG-G3をSIMロック解除してもプラチナバンドは受信できない。

山で使えるようにプラチナバンドが受信できるスマホを購入。

というようにLG-G3は3つのブログ記事でのような変遷を経て、今回からLG-G3はヤマップ専用機として復活したのです。

そのためのLG-G3の替えバッテリーを注文し、待って待ってやっと最近手に入れましたので、バッテリー二つで切り替えながらどれだけ実働できるか調べるのです。

電話回線SIMは入れてありません。自宅Wi-Fi(外では切るしフライトモードにする)と、外ではヤマップログ用GPS受信とコンデジ代わりに使おうと思います。

結果は、ヤマップとデジカメ撮影しまくりでフル充電で約二時間持ちました。バッテリーが二つあるので無茶をしても四時間以上は持ちますが、注意すればデジカメしまくることはないので、12時間以上は十分使えるでしょう。同型バッテリーの入手はかなり苦労しました。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

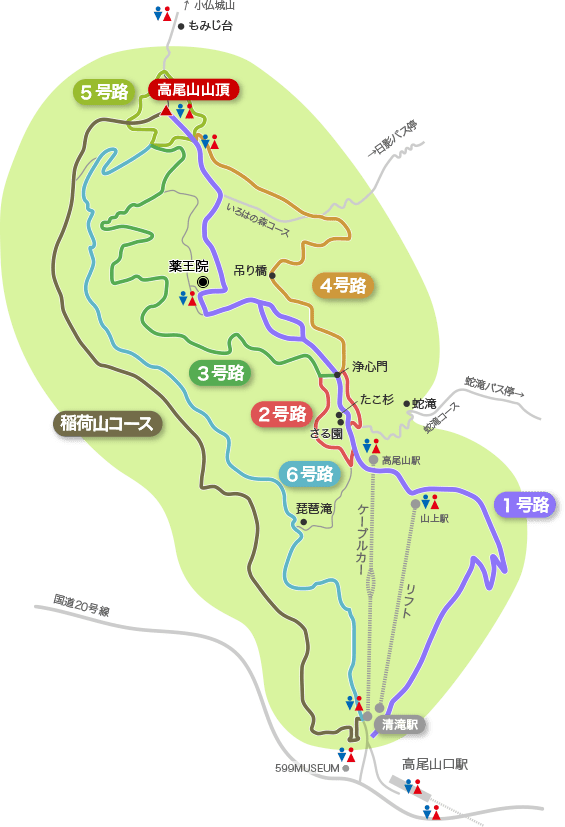

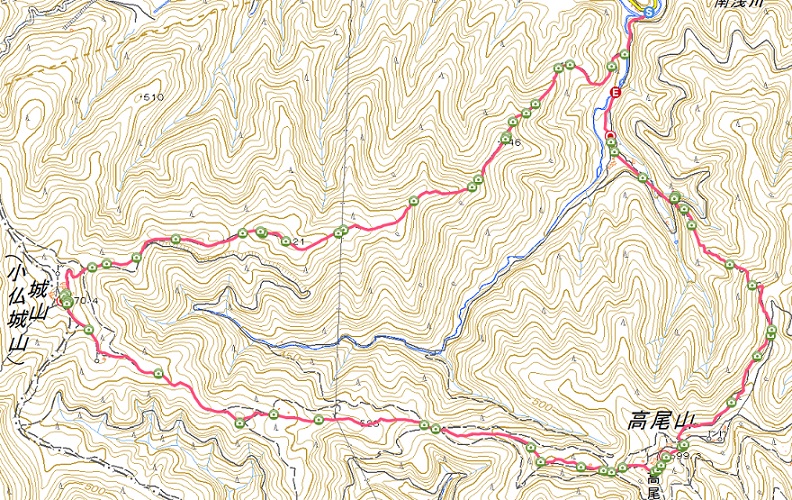

今回のルートです。

※ヤマップより自分のハイキング記録

筋トレ号(アシストしない重いだけの元電動自転車)で、日影林道を入ってすぐの登山口付近まで来ています。

日影林道への橋を渡って右に折れ、さらに大きく左へ回り込んで進めばすぐに徒渉登山口です。

日影乗鞍(小仏城山北東尾根ルート)の登り初めです。

ここは左へ行きます。

って、言うか直進も右もとりあえず踏み後はありません。

上り坂の途中から高尾山方向を見ています。

奥に見える山は多分リフト駅付近じゃないかと思います。

奥に見える山並みは、高尾山ケーブルカー山頂駅やかすみ展望台付近でしょう。

木の芽も膨らんで力強さを感じます。

ここで左に踏み跡がありますが、入り口に枯れ枝などで通せん棒をしてあります。通せん棒があるところはその踏み跡の行く先を知らない場合には入らないことです。知っている方は遠慮なく入ってください。

通せん棒方向はキャンプ場の方へ出るとか聞いたことがありますが、確かな情報ではありません。おいらはまだ行ったことがないです。

御料局の石柱が埋まっています。

446mポイントです。

ここで5分ほど求刑休憩していくのが良いと思います。時間帯によってはこの辺でランチタイムもOKでしょう。

にゅるっとしたものは何でしょう?

これは年金粘菌の一種で南方熊楠先生の研究分野でもありました。粘菌はアメーバーのように動き、集まってキノコ状の胞子体を形作って胞子を飛ばすとかだそうです。

ササの植生が目立ち始めます。

ササが出てくると少し先に送電塔が出てきます。

送電塔が見えてきました。

ここには山道の左右側に送電塔が経っています。ダブル送電塔がある珍しい場所です。

送電塔からしばらく登れば、やがて621mの図根があります。

黄色の矢印がその図根です。この図根までは平均して登り一本になります。

図根の先が明るくなって、その先は少々急な下りになります。

数年前までは踏み跡も散っていたのですが、最近利用する登山客が増えて踏み跡がはっきりしています。この坂はなるべく右手側を下りるのが良いでしょう。

坂のところどころにカンアオイが自生しています。冬から春先までに花を地面すれすれにつけています。この花はナメクジが花粉媒介するとかです。

花は結実しても親株近くにこぼれるだけですが、多少は蟻が遠くに運ぶとかも言われています。その程度ですので、カンアオイ系の分布が広がるためには悠久の時間が必要です。だから地域によって多少の変異があります。

下山じゃない限り、山で下れば今度は登りになります。

農工大同窓記念林の看板が見えました。この看板が見えれば小仏城山はもう少しです。

この辺はいつの間にか休憩スポットとなって、座れるように木材が置いてあったりします。でも、東京都はこの程度で終わりですが、神奈川県側の山に行けばいろいろ工夫して登山客がくつろげるような休憩スポットが多々あります。

神奈川県側は工夫して登山客にも気持ちよく来てもらいたいといった感じが良く出ていますけど、東京は首都圏経済があるから、べつだん山ごときに来てくれて金を落としてくれなくってもさあって感じで、高尾山以外はそれほど手が入っていません。

その高尾山でさえも観光的な部分だけは多少手が入っていますが、そうでない場所は放置状態で荒れているばかりな感じもします。

自然のままが山だという考えもあるでしょうが、そういった山は荒れ放題の山が多いのです。多少は人の手を入れて管理して里山風にしないと荒れるばかりです。せめて登山道的な山道の要所要所伸びすぎている雑草で通りにくい感じになっているところの草ぐらい刈り払って欲しいとおいらは個人的には思います。

ここなどは広っぱ風で日当たりもよくて良い休憩場所だったのですが、ススキと山漆が跋扈して、夏場は通りにくいほどです。

ここは今やススキウルシヶ原とでも言いたい場所です。冬場だけは葉が枯れているので通りやすいですが、夏場は大変です。そのために去年に、日影林道を利用してここを迂回するルートを探して見つけてあります。

ススキウルシヶ原を抜けると小仏城山へ最後の登りとなります。この最後の登りが大したことないけど結構しんどい。

登り終えたら林道出会いです。

林道は日影林道です。右手が小仏城山、左手が日影バス停方面になります。

林道へ出て小仏城山へ向かいとすぐに分岐があります。

左は小仏城山を踏まないで高尾方面です。右は小仏峠方面に向かいます。直進は小仏城山です。

小仏城山です。

小仏城山から高尾山方面を見ています。

左の饅頭のへそがあるみたいな山が日影乗鞍です。ここを登ってきたのです。奥の右手側が高尾山です。肉眼ならなんとか電波塔が見えたりするはずです。

饅頭の大きなへそみたいな処が、多分ススキウルシヶ原なんじゃないかと思います。共に冬は枯れていますからこんな風に見えると思います・・・ススキは沖縄で年中穂が出て咲いています。温かいと地上部も枯れないみたいでした。

小仏城山で遅いランチをしました。

食事の間も二組ばかり、天狗の木彫りでスマホデジカメして差し上げました。さて高尾山に向けてそろそろ出発です。

茶店は平日はほぼお休みですが、開いていればキノコ汁が美味しいですよ。

これからしばらく階段地獄が続きます。

登るときはいいけど、コンドロイチンの少なくなった年代には下りるときは木段も着地はきついです。体重が片足にもろにかかってきますからね。

一丁平展望台です。

午後3時近いけどガスもなく富士山が遠望できました。コンデジやアンドロイドスマホの廉価版だとこの程度の画像しか撮影できません。

一丁平です。

ここはトイレがあります。

ちゃちゃかと高尾山に向かって歩を進めます。

う~ん、もみじ台への長い登り木段です。

左右にう回路がありますが、ここは男の子じじい根性で王道を進みます。

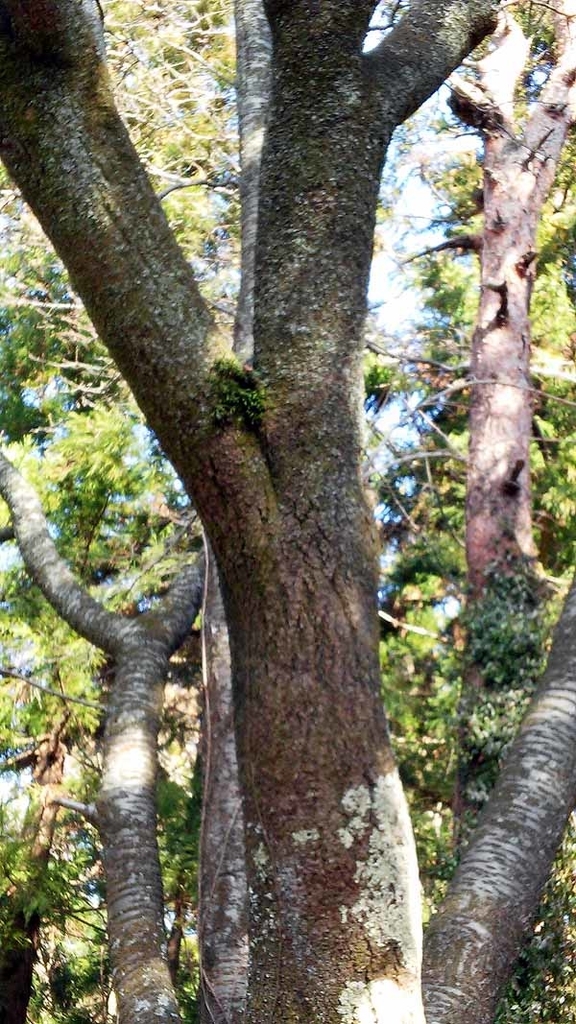

木のおまたにおけけ(草=ヒメノキシノブ)が生えています。

※お年頃になれば股におけけ(草)も生える

木段もほぼ上り終え、右上にトイレが見えます。

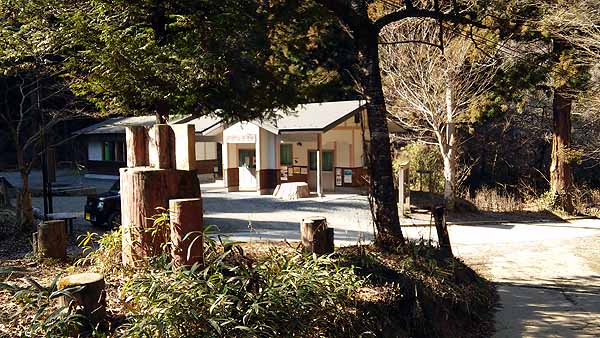

もみじ平です。

左の建物は茶店です。高尾山山頂へも車でやってこられますが、利用できるのは関係者のみです。昔は参道コースを利用すれば結構勝手に入ってこれて、私も車で来たことが何度かあります。

もみじ平から下がって、今度は高尾山山頂の石段が見えています。

この石段も左右に迂回する道があります。おいらは王道で石段を登ります。

この石段の左欄干の上を登っていきます。その方が歩きやすいのです。

途中お又にまたおけけが・・・

これはリュウノヒゲかジャノヒゲなどでしょうか?

石段を登り切った山頂広場です。

反対側が展望台となっていてあんたの行いが良ければ富士山が見えます。

またまたおけけが、画像を逆さにするとけっこうヒ・・・ごらあ凸(▼_▼)いい加減にせいよ!

これはヒメノキシノブです。山頂のこのヒメノキシノブはもう20年ほど観察しています。最初はほんのわずかだったのが20年でこれほどに繁茂したのです。

20年でこれだけとも言えなくもないですが、天然の雨水にのみ頼って生きています。寄生しているわけではなくて、樹皮に根が絡んでいるだけです。こういうのは着生と言います。

高尾山山頂です。

実際は、左奥の円形の石塁上のところに山頂を示す三角点があります。

※人物が写っていますけど、この画像ではだれとも特定はできないでしょうからOKとしましょう。

参道コースに向かって下りて行きます。

中央奥に見えているのは高尾山の電波塔です。この電波塔は南浅川の土手からも見えます。ただし、川の位置によって、高尾山そのものが見えたり見えなかったりします。

高尾山直下の大型トイレです。

水洗ですし、外の水場の水は飲用できます。

大型トイレ手前の左手が分岐でまっすぐ奥が山頂をぐるり巻いている5号路になります。右下へ下りると4号路になりいろはの森分岐と出会います。4号路はいわゆる吊り橋コースです。

この図が高尾山コースが一番分かりやすいです。

出典:高尾山マガジン

おいらはこの地図で1号路と6号路の間にある琵琶滝にある細いグレーのコース(病院道コース)をよく利用します。

この病院道コースは、昔の稲荷山登り口からしばらくがこんなでした。稲荷山も稲荷山見晴らし台辺りまでは崩れた岩場が多かったです。今も変わってないのは6号路と1号路です。

おいらもう時間も遅くなってきたので、急いで4号路を抜けていろはの森を下山しようと思います。

4号路です。

3月上旬ですが、午後3時過ぎでは太陽はすでに低くなってきました。

この木の切り株から、バイオハザードで口から吻部が飛び出して四列に裂けて広がる変異体を考え付いたとか考えつかないとか・・・

・・・んなことは全くないでしょうけどw、そんな印象の木の切り株の経年経過です。

いろはの森分岐です。

左に下りていけば日影バス停方面へ行けます。右手は吊り橋を経て1号路に繋がります。

ピッチを上げて色は野守を下山していきます。

途中、三組ほど高尾山へ上る登山者とすれ違いました。

遅い時間帯に高尾山に上る人がたまにいるのですが、ケーブルカーで下りてくるのでしょうか、それともヘッドライトも装備しているのかな?

はい、林道出会いです。

この林道出会いから右へは通行止めとなっています。

通行止めですが、林道自体はかなり奥深くに入り込んで蛇滝コース近くまであるので、林道が終わっていても蛇滝コース入り口付近のどこかに出られるのかもしれません。

林道出会い左は日影林道に行きます。途中北尾根登山口があります。

いろはの森としては林道出会いからは左右どちらにも行かないで、道路反対側の錆びた鉄柱の横を下りていきます。

こんな登山道になります。

樹木にちなんだ万葉集が記してあります。

新しい標識が経っていました。

初めて見ました。

ここで徒渉があります。

左はたぶん林道へ行く道だと思います。右からキャンプ場(日影林道)方面に行きます。

いろはの森を下りた最後には、ずいぶんと俗物的な状態に出会います。

いろはの森から日影林道に出会いました。

いろはの森から日影林道出会いの道路向かい側がキャンプ場となっています。ここにはトイレがあります。

林道を日影バス停方面に進み、途中でマイチャリを拾って帰ります。

帰るときも漕がないとチャリは進みませんけど、平均して下りなので楽です。ですが、今日は南浅川の土手は来るときにやや向かい風で、帰るときにも向かい風でしたので、少々必死こぐようなときもありました。

はい以上、おつかれさサマンサ・モンゴメリーです。え~、ちなみにエリザベス・モンゴメリーは奥さまは魔女でサマンサ役でした。往時はアメリカンナイズな家庭生活を垣間見せられて軽快なアットホームドラマで大人気でした。

おいらの中では、役者名のサマンサとファミリーネームが一緒くたになって、いまだにあの女優さんはサマンサ・モンゴメリーという名の役者さんだったと微塵も疑っておりませんですw